Feminicídio: O Impacto Letal da Cultura Machista no Brasil

Em julho de 2025, um caso de agressão chocou o Brasil inteiro: Juliana Garcia, de 27 anos, foi brutalmente agredida pelo então namorado, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, dentro do elevador de um prédio em Natal (RN). As câmeras registraram o momento em que ela recebeu mais de 60 socos no rosto, após ele exigir ver seu celular por ciúmes. Com medo de ser atacada fora do alcance das câmeras, Juliana permaneceu no elevador, o que permitiu a gravação das agressões e a rápida ação do porteiro, que chamou a polícia. Ela sofreu fraturas graves no rosto, precisou passar por cirurgia e permanece em recuperação. Igor foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva e foi indiciado por tentativa de feminicídio, já que a violência extrema colocava a vida de Juliana em risco.

Esse não é um caso isolado. Na verdade, casos assim têm aparecido com mais frequência nos noticiários com o passar do tempo. É hora de conversar um pouco sobre a história do feminicídio no Brasil e entender como os estereótipos de gênero e a cultura machista estrutural alimentam a violência letal contra mulheres no país, desde suas raízes históricas, manifestações contemporâneas e caminhos para a transformação social.

*

Definindo o feminicídio: quando a violência termina em morte

O feminicídio representa a forma mais extrema e letal da violência de gênero, configurando-se como o homicídio de mulheres pelo fato de serem… mulheres. Ou seja, uma violência de gênero que não constitui um crime passional isolado, mas sim o ápice de um conjunto de violências sistemáticas que as mulheres enfrentam diariamente em uma sociedade estruturalmente machista.

Alguns avanços foram feitos, é verdade. A tipificação do feminicídio como crime hediondo no Brasil, por meio da Lei 13.104/2015, de 9 de março de 2015, conhecida como Lei do Feminicídio, representou um marco jurídico fundamental no reconhecimento de que a morte de mulheres por questões de gênero possui características específicas que demandam tratamento diferenciado pelo sistema de justiça. Essa lei alterou o Código Penal brasileiro para incluir o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio.

O conceito de feminicídio engloba duas circunstâncias principais: a violência doméstica e familiar, que ocorre no âmbito das relações íntimas ou familiares, e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, que abarca situações em que o crime é motivado por razões relacionadas ao gênero da vítima. Essas definições reconhecem que a violência contra a mulher possui raízes estruturais profundas na organização social patriarcal.

É muito importante entender que o feminicídio não surge do vazio. Ele na verdade representa o desfecho trágico de um processo que frequentemente envolve múltiplas formas de violência psicológica, física, sexual, patrimonial e moral. Esta violência sistemática reflete e reproduz desigualdades de poder historicamente construídas entre homens e mulheres, legitimadas por uma cultura que naturaliza a dominação masculina e a subordinação feminina.

As raízes históricas do machismo no Brasil

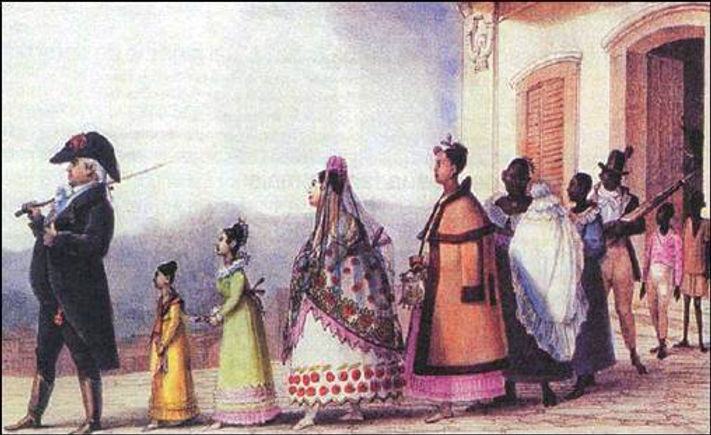

Se formos tentar analisar as origens de tanta violencia, teríamos que voltar muito tempo no passado. As raízes do machismo brasileiro remontam ao período colonial, quando se estabeleceu um sistema social profundamente hierarquizado e patriarcal. A sociedade colonial brasileira foi estruturada sob influência do modelo patriarcal português, da cultura católica conservadora e das relações escravistas, criando um amálgama de opressões que colocou as mulheres em posição de extrema subordinação social, econômica e política.

Do período colonial (1500-1822), em que se estabeleceu o patriarcado com a família patriarcal como núcleo de poder, as mulheres eram submetidas à autoridade masculina absoluta, sem direitos políticos ou econômicos, e a influência católica reforçava a submissão feminina como virtude, passando pelo Brasil Império (1822-1889), quando as estruturas patriarcais foram mantidas e as mulheres continuaram juridicamente incapazes, dependentes de autorização masculina para trabalhar ou realizar transações, além de estarem presas à ideologia da “mulher-anjo”, restrita ao espaço doméstico, até a República Velha (1889-1930), marcada pelas primeiras conquistas feministas e pelo acesso ainda limitado das mulheres à educação superior, mas com exclusão persistente da vida política e profissional, observa-se a continuidade da marginalização feminina. Na Era Vargas (1930-1945), embora tenha havido avanços, como a conquista do voto feminino em 1932, políticas e discursos oficiais reforçaram o papel doméstico da mulher, ao mesmo tempo em que a legislação trabalhista consolidava diferenças de gênero no mercado de trabalho.

Durante o período colonial, as mulheres eram legalmente consideradas propriedade, primeiro do pai e depois do marido. O Código Civil de 1916 institucionalizou essa subordinação, estabelecendo a “incapacidade relativa“ das mulheres casadas, que necessitavam autorização marital para trabalhar, viajar ou realizar transações comerciais. Enxergar as mulheres como seres inferiores, incapazes de autodeterminação, agora estava na lei.

A influência da Igreja Católica também foi determinante na consolidação dessa estrutura patriarcal, promovendo uma ideologia que associava a virtude feminina à submissão, castidade e devotamento ao lar. Os sermões e a educação religiosa ensinavam que a obediência ao marido era um dever sagrado, enquanto a independência feminina era vista como pecado e ameaça à ordem divina.

Mesmo com as transformações políticas e sociais dos séculos XIX e XX, esses fundamentos machistas persistiram, adaptando-se às novas realidades, mas mantendo sua essência de dominação e controle. A modernização não eliminou o patriarcado, mas o reconfigurou, criando novas formas de subordinação que se mantêm até os dias atuais, alimentando a violência de gênero e, em casos extremos, o feminicídio.

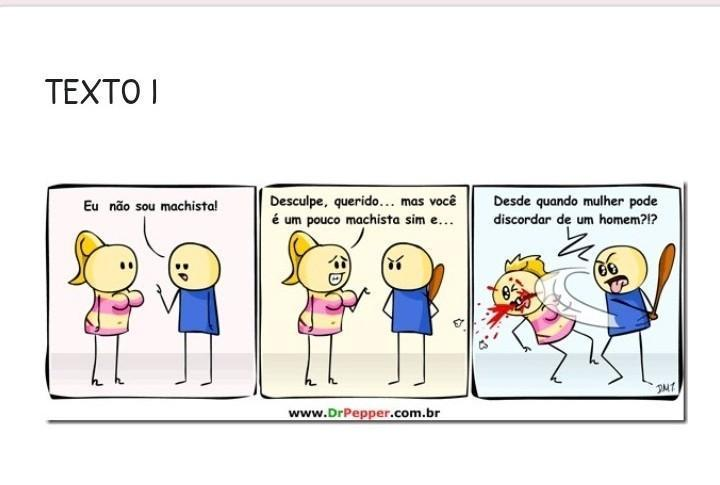

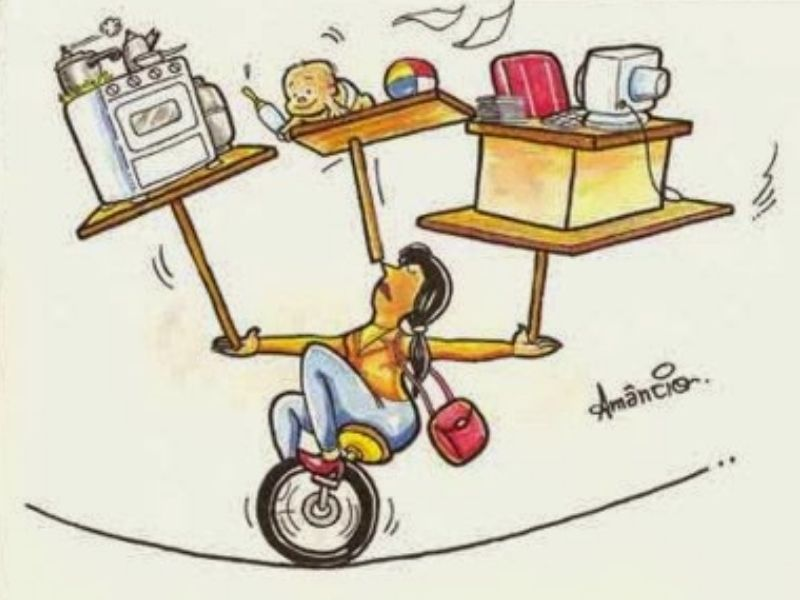

Estereótipos de gênero: impactos violentos de uma socialização diferenciada

Desde a infância, meninas são socializadas para a passividade, cuidado e submissão, enquanto meninos são estimulados à agressividade, competitividade e dominação, sendo que brinquedos, cores e comportamentos reforçam todos esses papéis de gênero. Na adolescência, iniciam-se as altas expectativas sobre aparência, comportamento sexual e submissão, e as meninas aprendem a aceitar o controle masculino como forma de “proteção”, normalizando relacionamentos possessivos e violentos. Quando chega a vida adulta, as mulheres enfrentam a dupla jornada de trabalho, discriminação profissional e pressão para priorizar a família, enquanto a dependência econômica e o isolamento social só aumentam sua vulnerabilidade à violência doméstica.

A socialização diferenciada por gênero é um dos pilares fundamentais de qualquer cultura machista, estabelecendo desde a infância padrões comportamentais que legitimam a dominação masculina e a subordinação feminina. Este processo de condicionamento social opera de forma sutil mas persistente, recriando identidades, expectativas e relações de poder que posteriormente facilitam e justificam a violência contra as mulheres.

Os estereótipos de gênero não são características naturais, mas sim construções sociais que servem para manter estruturas de poder desiguais. Quando internalizados, tornam-se profecias autorrealizáveis que limitam o potencial humano e legitimam a violência. Eles funcionam como uma verdadeira prisão simbólica, definindo rigidamente o que é considerado apropriado para homens e mulheres. Para as mulheres, estes estereótipos incluem a expectativa de serem dóceis, passivas, emocionalmente instáveis, dependentes, voltadas exclusivamente para o cuidado dos outros e sexualmente recatadas. Para os homens, os estereótipos exigem agressividade, racionalidade, independência, provimento econômico e, por fim, controle sobre as mulheres.

Veja, por exemplo, os movimentos Red Pill. Sua narrativa promove uma visão de que os papéis de dominação masculina e submissão feminina não são construções sociais, mas leis imutáveis da natureza, validando comportamentos de controle, agressividade e objetificação feminina, enquanto encoraja os homens a priorizarem provimento econômico, racionalidade e poder sobre as mulheres. Assim, o movimento funciona como uma extensão moderna dos estereótipos de gênero, se consolidando nessa “prisão simbólica” que limita a liberdade e a autodeterminação de ambos os sexos, reforçando desigualdades e normalizando a violência de gênero.

Essa socialização diferenciada tem, claro, consequências profundas e duradouras. Muitas mulheres internalizam a crença de que devem se sacrificar pelos outros, aceitar menos, tolerar abusos e buscar validação masculina. Homens, por sua vez, aprendem que têm direito ao controle, ou que a violência é uma forma legítima de resolver conflitos e que as mulheres são propriedades a serem possuídas e controladas.

A perpetuação desses estereótipos ocorre através de múltiplos agentes socializadores: família, escola, mídia, religião e grupos de pares. Cada um desses contextos reforça mensagens sobre o que significa “ser homem” e “ser mulher”, criando um sistema coeso de reprodução das desigualdades de gênero. Quando uma mulher tenta romper com esses padrões, ela geralmente enfrenta sanções sociais que podem escalar até a violência física.

Por isso é fudamental compreender que estes estereótipos não apenas limitam as oportunidades individuais, mas criam as condições culturais que tornam possível e justificável a violência de gênero. Quando uma sociedade ensina que mulheres devem ser submissas e homens devem ser dominantes, está criando o terreno fértil para que relacionamentos abusivos e feminicídios ocorram.

O Ciclo da Violência

Como dito antes, o feminicídio praticamente nunca é um evento isolado, mas sim o último estágio de um processo gradual e sistemático de violência que se intensifica progressivamente. É um ciclo e compreender esse ciclo é interessante para identificar alguns sinais de alerta e desenvolver estratégias mais eficazes de prevenção e intervenção precoce.

A objetificação representa o primeiro estágio desse ciclo, no qual a mulher é reduzida a um objeto de posse masculina. Essa desumanização facilita a justificativa mental de atos violentos posteriores, pois, quando alguém é visto como propriedade em vez de pessoa, a violência contra ela torna-se mais psicologicamente aceitável para o agressor. A objetificação se manifesta da seguinte forma: primeiro, nega-se a autonomia da mulher; depois, ela é reduzida aos seus atributos físicos ou funções reprodutivas; por fim, recusa-se reconhecer sua capacidade de decisão independente.

Aqui cabem alguns sinais de alerta:

- Ciúme excessivo e possessividade

- Isolamento de familiares e amigos

- Controle sobre finanças e atividades

- Desvalorização constante e humilhações

- Ameaças veladas ou diretas

- Destruição de objetos pessoais

- Pressão para mudanças de comportamento

- Minimização dos próprios atos violentos

Reconhece algum?

Depois vem a fase de controle. Esta se intensifica progressivamente, envolvendo múltiplas dimensões da vida da vítima. O controle econômico impede que a mulher desenvolva independência financeira, enquanto o isolamento social a priva de redes de apoio essenciais para romper com a situação de violência. O controle psicológico, por meio de humilhações constantes, corrói a autoestima e a confiança da mulher em sua própria percepção da realidade.

A violência contra a mulher se manifesta de diversas formas interligadas: a violência psicológica inclui humilhações, chantagem emocional, ameaças, controle obsessivo e isolamento social. A violência física envolve agressões corporais, lesões, empurrões, tapas, socos e uso de objetos. A violência sexual abrange estupro marital, coerção sexual, exploração e objetificação do corpo feminino.

A escalada para a violência física geralmente ocorre de forma gradual, começando com “pequenas” agressões que são minimizadas ou justificadas pelo agressor e, frequentemente, pela própria vítima. Empurrões “sem intenção”, tapas “merecidos” e agressões “provocadas” normalizam a violência e preparam o terreno para agressões mais graves. Esse processo de normalização é reforçado por ciclos de violência seguidos de reconciliação, nos quais o agressor demonstra arrependimento temporário, criando esperança de mudança na vítima.

O feminicídio é, muitas vezes, o ponto final dessa escalada, frequentemente precedido por fatores como tentativa de separação da vítima, descoberta de infidelidade, perda de controle por parte do agressor ou situações que ameacem seu senso de posse sobre a mulher. Por isso, é fundamental compreender esse ciclo, pois essa visão pode ajudar a interromper a escalada antes que ela atinja seu desfecho letal.

A família, a mídia, o estado e o machismo

A cultura machista não existe só nas relações interpessoais, ela também é reproduzida e muitas vezes legitimada pelas principais instituições sociais. Isso cria um ambiente cultural que normaliza, justifica e, em consequentemente, facilita a violência de gênero que termina em feminicídio.

A família, como primeira instância socializadora, desempenha um papel importante na transmissão de valores machistas. Desde cedo, crianças observam e internalizam padrões de relacionamento onde o pai assume papel de autoridade e provedor, enquanto a mãe ocupa uma posição subordinada de cuidadora. Esta dinâmica ensina que hierarquias de gênero são naturais e inevitáveis, preparando futuras gerações para reproduzir e aceitar relações desiguais de poder.

A estrutura familiar patriarcal “tradicional” brasileira estabelece o homem como “chefe da família”, concentrando nele o poder decisório e econômico. Esta configuração legitima a subordinação feminina e ensina às crianças que a autoridade masculina é natural e inquestionável.

- Educação diferenciada para meninos e meninas

- Divisão sexual do trabalho doméstico

- Tolerância à agressividade masculina

- Culpabilização das mulheres pela violência sofrida

Os meios de comunicação influenciam decisivamente na formação de percepções sobre gênero, reforçando estereótipos e normalizando comportamentos violentos através de representações distorcidas.

- Objetificação feminina na publicidade

- Romantização do ciúme e possessividade

- Culpabilização de vítimas de violência

- Sub-representação feminina em posições de poder

A mídia brasileira tradicionalmente reproduz e amplifica estereótipos de gênero através de novelas, filmes, programas de entretenimento e publicidade que retratam mulheres como objetos sexuais, seres frágeis necessitando proteção masculina, ou figuras maternais abandonadas. Paralelamente, homens são representados como naturalmente agressivos, dominantes e sexualmente predatórios, normalizando comportamentos que em contextos reais constituem violência.

Quando mulheres vítimas de violência buscam ajuda, a coisa é ainda pior. Muitas enfrentam revitimização por parte das próprias instituições que deveriam protegê-las. Questões sobre vestimenta, comportamento ou histórico sexual demonstram como o machismo permeia até mesmo os órgãos de segurança e justiça.

O Estado brasileiro, apesar dos avanços legislativos, ainda reproduz muitas práticas machistas em suas instituições. Delegacias especializadas são insuficientes e frequentemente carentes de recursos adequados. O sistema judiciário demonstra vieses de gênero quando minimiza crimes contra mulheres, questiona a credibilidade das vítimas ou aplica sentenças lenientes baseadas em justificativas machistas como “legítima defesa da honra”.

A denúncia muitas vezes enfrenta descrédito, questionamento sobre sua conduta e responsabilização pela própria violência sofrida. No processo de investigação, há muitas vezes um enfoque superficial, direcionado à vida íntima da vítima em vez de se concentrar no crime cometido. Durante o julgamento, estereótipos de gênero podem ser reproduzidos na avaliação da credibilidade da vítima e na aplicação das penas. Por fim, na execução, medidas protetivas frequentemente se mostram ineficazes, deixando as mulheres vulneráveis à revitimização.

A religião, como outra instituição influente, também reforça papéis tradicionais de gênero através de interpretações conservadoras que pregam a submissão feminina como virtude divina. Esta legitimação religiosa do patriarcado torna a violência contra mulheres não apenas socialmente aceitável, mas até moralmente justificável em certos contextos, dificultando que vítimas busquem ajuda ou rompam com relacionamentos abusivos.

Legislação Brasileira: Avanços e lacunas no combate ao feminicídio

Pra nao dizer que nao falei das flores: o Brasil hoje conta com algumas leis no combate ao feminicídio.

Lei Maria da Penha (2006): Marco legal fundamental que reconheceu a violência doméstica como violação dos direitos humanos, criando mecanismos específicos de proteção e estabelecendo políticas públicas de prevenção.

Lei do Feminicídio (2015): Tipificou o feminicídio como crime hediondo, qualificando o homicídio quando cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica ou menosprezo à condição de mulher.

Lei de Importunação Sexual (2018): Criminalizou atos de importunação sexual, preenchendo lacuna legal importante na proteção contra assédio e violência sexual em espaços públicos.

Lei de Stalking (2021): Tipificou o crime de perseguição (stalking), reconhecendo comportamentos de perseguição obsessiva como crime autônomo, frequentemente precursor de feminicídios.

A legislação brasileira de combate à violência de gênero, apesar dos pesares, é uma conquista significativa dos movimentos feministas e de direitos humanos, estabelecendo um arcabouço jurídico relativamente avançado em comparação com outros países da região. Mas ainda existem lacunas importantes entre a letra da lei e sua implementação efetiva.

A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, representou uma revolução no tratamento legal da violência doméstica no Brasil. Além de estabelecer medidas protetivas urgentes, a lei criou uma rede integrada de atendimento envolvendo segurança pública, assistência social, saúde e educação. Sua implementação resultou em aumento significativo das denúncias e na conscientização sobre a gravidade da violência doméstica.

A Lei do Feminicídio, de 2015, foi um avanço crucial ao reconhecer que o assassinato de mulheres por questões de gênero possui características específicas que demandam tratamento diferenciado. A tipificação como crime hediondo implica em penas mais severas e impede benefícios como liberdade provisória, reforçando a gravidade social desses crimes.

A implementação das leis de proteção à mulher enfrenta diversos desafios, como a insuficiência de recursos humanos e materiais, capacitação inadequada de operadores do direito, morosidade do sistema judiciário, ineficácia das medidas protetivas e falta de articulação entre órgãos. Além disso, ainda há a ausência de tipos penais específicos para violência online, proteção insuficiente para mulheres trans, falta de regulamentação da violência obstétrica e inadequação das normas para lidar com violências interseccionais.

Para que a legislação alcance sua plena efetividade no combate ao feminicídio, é necessário investimento massivo em capacitação de operadores do direito, ampliação da rede de proteção, modernização tecnológica dos sistemas de monitoramento e, fundamentalmente, mudança cultural que permita a aplicação das leis sem os vieses de gênero que ainda permeiam o sistema de justiça brasileiro.

O feminicídio em números

Agora que já vimos um pouco de contexto histórico e atual, vamos ao que realmente assusta. Vamos aos números:

4 MULHERES MORTAS POR DIA

1.459 mulheres vítimas em 2024, aumento de 0,69% em relação a 2023 (1.449 vítimas). Média de 4 mulheres assassinadas por dia. Desde 2020, o número absoluto vem crescendo gradualmente: 1.355 (2020), 1.359 (2021), 1.451 (2022), 1.449 (2023), 1.459 (2024). Quando o assunto é estupro, são 83.114 casos em 2024, aumento de 25,8% em cinco anos (66.056 em 2020). Média de 227 estupros por dia. Em 2023 foram 82.204 casos (38,83 por 100 mil habitantes). Maiores aumentos percentuais entre 2023 e 2024: Paraíba (+100%), Amazonas (+42,91%), Amapá (+35,95%), Tocantins (+34,84%), Rio Grande do Norte (+34,32%).

Outros dados apontam que mulheres negras apresentam taxas de vitimização superiores às de mulheres brancas, indicando que o racismo estrutural potencializa a vulnerabilidade à violência letal de gênero.

89,9% DOS FEMINICÍDIOS FORAM COMETIDOS POR COMPANHEIROS OU EX-COMPANHEIROS DAS VÍTIMAS

Embora esses dados sejam de 2019, eles refletem uma tendência que se mantém ao longo dos anos.

62% DOS CASOS OCORRERAM NO AMBIENTE DOMÉSTICO

Ou seja, na residência da vítima ou do agressor. Esse dado foi destacado em reportagens sobre o aumento da violência contra a mulher no país.

A distribuição geográfica dos feminicídios no Brasil é outra coisa que reflete desigualdades regionais profundas. Estados do Norte e Nordeste apresentam taxas significativamente superiores à média nacional, enquanto estados do Sul e Sudeste, apesar de números absolutos elevados devido à densidade populacional, apresentam taxas por habitante menores.

Roraima lidera o ranking com 10,4 homicídios por 100 mil mulheres. A Bahia aparece com taxa de 5,9 por 100 mil mulheres, a mais alta da região. Pernambuco também preocupa: além de estar entre os estados mais violentos, foi um dos que registraram maior crescimento da violência contra mulheres nos últimos anos.

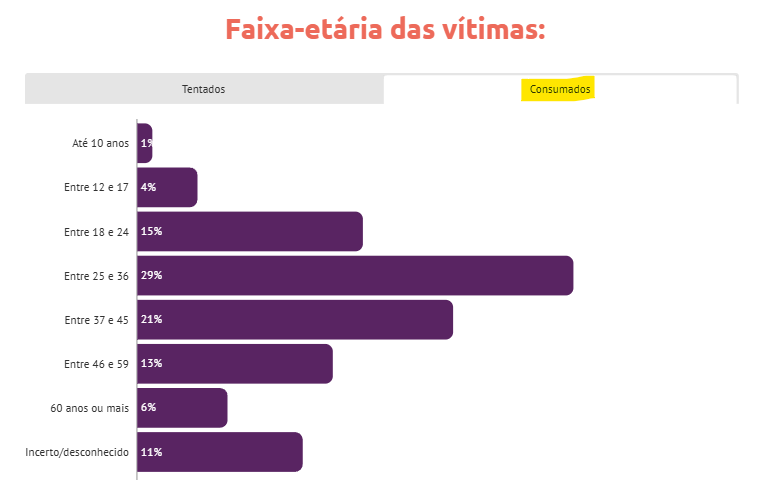

Se olharmos a faixa etária das vítimas, veremos uma concentração significativa entre mulheres jovens e adultas, período que coincide com relacionamentos afetivos mais intensos e menor estabilidade socioeconômica, fatores que potencializam situações de vulnerabilidade.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, 70,5% das vítimas de feminicídio estavam na faixa etária de 18 a 44 anos, com maior incidência entre mulheres de 35 a 39 anos . Além disso, o Informe Feminicídios no Brasil: Janeiro a Junho de 2024, publicado pelo Laboratório de Estudos de Feminicídios (LESFEM), também destaca que mulheres jovens e adultas são as principais vítimas de feminicídios consumados e tentados.

Os instrumentos utilizados nos feminicídios revelam padrões específicos da violência de gênero. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 50% dos feminicídios envolveram o uso de armas de fogo, enquanto 34% foram cometidos com instrumentos cortantes, perfurantes ou contundentes, como facas. Além disso, 6% das mortes foram causadas por estrangulamento ou sufocação.

A subnotificação dos casos de feminicídio no Brasil também é um desafio significativo para a compreensão real da dimensão desse fenômeno. Estudos indicam que uma parcela considerável dos homicídios de mulheres não é adequadamente tipificada como feminicídio. Por exemplo, um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que, em 2020, aproximadamente 15% dos homicídios de mulheres cometidos por parceiros íntimos não foram classificados como feminicídios nos boletins de ocorrência, apesar de a legislação exigir essa tipificação. Além disso, um estudo publicado no Research, Society and Development apontou que, entre 4.539 homicídios de mulheres registrados em 2017, apenas 1.333 foram tipificados como feminicídios.

Cada feminicídio gera ondas de impacto que se estendem muito além da vítima direta. Estima-se que, em 2022, cerca de 2.500 crianças e adolescentes perderam suas mães em decorrência do feminicídio.

E a grana pra isso tudo?

R$ 210 BILHÕES AO PIB NACIONAL

O custo econômico da violência de gênero no Brasil é substancial e impacta diversas áreas da sociedade. Estudos indicam que a violência de gênero resulta em perdas significativas para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Por exemplo, uma pesquisa revelou que a violência de gênero no ambiente de trabalho tem um impacto negativo bilionário na economia brasileira, com estimativas de custos chegando a cerca de R$ 210 bilhões ao PIB nacional, refletindo perdas de produtividade e impactos no bem-estar social.

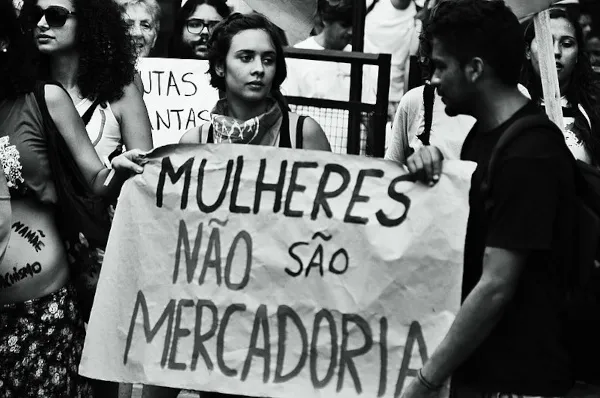

Resistência! Movimentos sociais e a luta contra o feminicídio

Números sao bons pois eles escancaram a realidade, mas tem coisa boa acontecendo também. A resistência feminista constitui força fundamental na visibilização, denúncia e combate ao feminicídio no Brasil. Através de décadas de militância, organização e advocacia, os movimentos feministas conseguiram colocar a violência de gênero na agenda pública nacional, influenciaram mudanças legislativas significativas e criaram redes de apoio essenciais para mulheres em situação de violência.

Movimentos de rua, como as manifestações “Nem Uma Menos” e as marchas do 8 de março, mobilizam milhares de mulheres anualmente, visibilizando a violência de gênero e pressionando por políticas públicas efetivas. Paralelamente, organizações feministas, incluindo ONGs e coletivos, desenvolvem trabalho especializado de acolhimento, formação política e monitoramento de políticas públicas relacionadas aos direitos das mulheres. O ativismo digital também se tornou um espaço fundamental para desnaturalizar violências, compartilhar experiências e articular campanhas de conscientização sobre o feminicídio.

O movimento feminista brasileiro possui história rica e diversificada, com raízes que lá nas lutas sufragistas do início do século XX e que ganharam força durante a resistência à ditadura militar. Na redemocratização, as feministas conseguiram incluir na Constituição de 1988 importantes dispositivos de igualdade de gênero, estabelecendo bases jurídicas para legislações posteriores como a Lei Maria da Penha.

Nos anos 1970 e 1980, as feministas brasileiras articularam a luta contra a ditadura militar com questões específicas de gênero, destacando-se a criação dos primeiros SOS Mulher e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Durante os anos 1990 e 2000, ocorreu a institucionalização do movimento, com a criação de delegacias especializadas, casas-abrigo e organismos governamentais, além da participação ativa na elaboração da Lei Maria da Penha. Nos anos 2010, uma nova geração de coletivos emergiu, utilizando intensivamente as redes sociais e articulando pautas interseccionais que incluíam raça, classe e sexualidade. Já nos anos 2020, diante do contexto de pandemia e retrocessos políticos, o movimento fortaleceu o ativismo digital e promoveu campanhas de solidariedade, adaptando-se às novas formas de resistência.

As estratégias de resistência feminista são múltiplas e complementares. O trabalho de base envolve formação política de mulheres, especialmente em comunidades periféricas, desenvolvendo consciência crítica sobre as opressões de gênero e construindo lideranças locais. O poder público pressiona por políticas públicas adequadas e monitora sua implementação efetiva.

O trabalho de documentação e memória, bem como diversas campanhas, também constituem uma estratégia fundamental. A campanha “Quem ama não mata”, lançada nos anos 1980, foi pioneira ao questionar a “legítima defesa da honra” como justificativa para homicídios de mulheres. Mais recentemente, campanhas como “#MeuPrimeiroAssédio” e “#MeToo” mostrando a dimensão real da violência sexual.

Organizações feministas mantêm bancos de dados sobre feminicídios, produzem relatórios alternativos e realizam pesquisas que visibilizam aspectos invisibilizados pela estatística oficial, como a interseccionalidade das violências e as especificidades regionais. Iniciativas como o projeto “Dados Contra o Feminicídio” colaboram com organizações brasileiras para desenvolver ferramentas digitais de apoio ao enfrentamento de feminicídios.

A dimensão interseccional da resistência feminista contemporânea reconhece que mulheres vivenciam opressões de formas diferentes segundo raça, classe, sexualidade, idade e outras marcas identitárias. Movimentos como o feminismo negro, organizações de mulheres indígenas e coletivos de mulheres periféricas trouxeram complexidade e especificidade às análises sobre violência de gênero.

O feminismo negro visibiliza como racismo e sexismo se articulam na experiência de mulheres negras, que enfrentam taxas desproporcionais de feminicídio. Paralelamente, o feminismo periférico desenvolve estratégias específicas para mulheres de baixa renda, que estão mais vulneráveis devido a desigualdades socioeconômicas. Já o feminismo LGBTI+ inclui na agenda a violência direcionada a mulheres trans e lésbicas, grupos particularmente expostos a riscos de discriminação e violência letal.

Os desafios contemporâneos incluem o enfrentamento de backlash conservador, redução de recursos para organizações feministas e ataques sistemáticos aos direitos das mulheres. No entanto, a resistência se reinventa constantemente, utilizando novas tecnologias, construindo alianças estratégicas e mantendo viva a utopia de uma sociedade livre de violência de gênero.

A luta feminista contra o feminicídio transcende a esfera política formal, constituindo um movimento cultural profundo que questiona valores, comportamentos e estruturas sociais que legitimam a violência contra mulheres. Esta resistência cotidiana, exercida por milhares de mulheres anônimas que se recusam a aceitar a violência como destino natural, representa a força mais poderosa na transformação da sociedade brasileira.

Educação e políticas públicas para erradicar o feminicídio

Acabar com o feminicídio exige transformações estruturais profundas que alcancem as raízes culturais da violência de gênero. Não basta simplesmente punir os crimes após sua ocorrência; é necessário desenvolver estratégias abrangentes de prevenção que atuem na desconstrução da cultura machista, no fortalecimento das redes de proteção e na promoção da igualdade substantiva entre homens e mulheres.

Educação Transformadora:

Implementação de educação não-sexista desde a primeira infância, formação de professores em perspectiva de gênero e desenvolvimento de currículos que promovam igualdade e respeito às diferenças.

Políticas Integradas:

Articulação entre diferentes órgãos governamentais para criar rede de proteção efetiva, com investimento em equipamentos especializados e capacitação continuada de operadores públicos.

Transformação Cultural:

Campanhas de conscientização social, regulamentação da mídia para evitar reprodução de estereótipos e promoção de representações positivas e diversificadas das mulheres.

Empoderamento Econômico:

Políticas de inclusão produtiva, qualificação profissional e independência econômica das mulheres como estratégia fundamental de prevenção à violência.

A educação é a ferramenta fundamental para desconstrução dos padrões culturais que sustentam a violência de gênero. Desde a educação infantil, é necessário promover relações igualitárias, questionar estereótipos de gênero e ensinar formas não-violentas de resolução de conflitos. Professores precisam ser capacitados para identificar e intervir em situações de violência, além de promover discussões sobre direitos humanos e igualdade de gênero.

A escola deve se tornar espaço de desconstrução de preconceitos e promoção da igualdade. Isso implica em:

- Revisão de materiais didáticos para eliminar vieses de gênero

- Formação continuada de educadores em direitos humanos

- Discussão de masculinidades não-violentas

- Prevenção ao bullying de gênero

- Educação sexual baseada em consentimento e respeito

Universidades devem desenvolver pesquisas sobre violência de gênero e formar profissionais capacitados para atuar na prevenção e atendimento às vítimas.

O enfrentamento ao feminicídio demanda articulação entre diferentes setores:

- Ampliação da rede de atendimento especializado

- Criação de varas especializadas em violência de gênero

- Investimento em tecnologias de monitoramento

- Programas de atenção aos agressores

- Políticas de geração de renda para mulheres

É essencial garantir financiamento adequado e permanente para essas políticas, evitando descontinuidades que comprometam sua efetividade.

O empoderamento econômico das mulheres também é central na prevenção da violência. Mulheres economicamente dependentes enfrentam maior dificuldade para romper relacionamentos abusivos, tornando-se mais vulneráveis à escalada da violência. Políticas de qualificação profissional, microcrédito, creches públicas e equiparação salarial são fundamentais para garantir autonomia econômica feminina.

Inovação Tecnológica:

Desenvolvimento de aplicativos de segurança, sistemas de monitoramento em tempo real, inteligência artificial para análise de risco e plataformas digitais para denúncias podem potencializar a prevenção e o atendimento.

Mobilização Comunitária:

Engajamento de comunidades na prevenção à violência através de lideranças locais, organizações religiosas, associações de moradores e grupos comunitários que possam identificar e intervir em situações de risco.

Justiça Restaurativa:

Implementação de práticas de justiça restaurativa que, complementarmente à punição, trabalhem na responsabilização dos agressores e na reparação dos danos causados às vítimas e comunidades.

A transformação da mídia e da indústria cultural também tem que ser feita. É necessário regular a publicidade sexista, promover representações diversificadas das mulheres nos meios de comunicação e incentivar produções culturais que questionem estereótipos de gênero. Campanhas educativas devem desconstruir mitos como “em briga de marido e mulher não se mete a colher” e promover a cultura de denúncia e solidariedade.

O trabalho com homens e masculinidades nao pode ficar de fora disso. Programas que discutam masculinidades não-violentas, questionem privilégios de gênero e promovam relacionamentos baseados em igualdade e respeito são essenciais para prevenir comportamentos violentos. Grupos reflexivos para agressores, quando bem estruturados, podem contribuir para interromper ciclos de violência.

Muitos países onseguiram reduzir significativamente as taxas de feminicídio através de políticas integrais que combinaram mudanças legislativas, investimento em prevenção, campanhas educativas massivas e fortalecimento da rede de proteção. A Islândia é reconhecida por suas avançadas políticas de igualdade de gênero e possui legislação que promove a igualdade salarial, licença parental compartilhada e representação política feminina. O país também realiza campanhas de conscientização sobre violência de gênero e apoia organizações que trabalham na prevenção e combate ao feminicídioEssas experiências demonstram que é possível transformar essa realidade.

A erradicação do feminicídio não é utopia inalcançável, é um objetivo totalmente possível mas que demanda vontade política, investimento adequado e mobilização social ampla. Cada vida de mulher perdida para a violência machista representa não apenas uma tragédia individual, mas o fracasso coletivo em construir uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária. A transformação é urgente e necessária, e começa com o reconhecimento de que o feminicídio não é destino inevitável, mas consequência de escolhas sociais que podem e devem ser alteradas.

*

Obrigado por chegar até aqui! Espero que tenha gostado do papo e te convido a dar uma olhada nos outros textos do blog. Se curtir, considere também se inscrever no site para receber os textos sempre que eles forem publicados.

Um forte abraço!

Inscreva-se na Olhe Novamente!

Material de Referencia

Lei nº 13.104/2015 (Lei do Feminicídio) – Presidência da República

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm

Lei nº 13.104/2015 – Câmara dos Deputados

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13104-9-marco-2015-780225-publicacaooriginal-146279-pl.html

Conteúdo Jurídico – O feminicídio como crime autônomo

https://cj.estrategia.com/portal/o-feminicidio-como-crime-autonomo/

Conteúdo Jurídico – Feminicídio: a eficácia da Lei nº 13.104/2015 no combate à violência de gênero

https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/66825/feminicdio-a-eficcia-da-lei-n-13-104-2015-no-combate-violncia-de-gnero

Direitos Brasil – Lei do Feminicídio: o que é e qual a importância

https://direitosbrasil.com/lei-feminicidio-o-que-e-e-qual-importancia/

NSC Total – Lei nº 13.104: como foi a evolução da Lei do Feminicídio na última década

https://www.nsctotal.com.br/noticias/lei-no-13-104-como-foi-a-evolucao-da-lei-do-feminicidio-na-ultima-decada

Brasil de Fato – Escola As Pensadoras lança disciplina sobre a história do patriarcado no Brasil

https://www.brasildefato.com.br/2023/03/06/escola-as-pensadoras-lanca-disciplina-sobre-a-historia-do-patriarcado-no-brasil

Núcleo do Conhecimento – Consolidação do patriarcado

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/psicologia/consolidacao-do-patriarcado

Brasil Popular – Formação social brasileira: racismo e patriarcado nas raízes do capitalismo dependente

https://brasilpopular.org/artigo-formacao-social-brasileira-racismo-e-patriarcado-nas-raizes-do-capitalismo-dependente

Ensinar História – A família no Brasil Colonial

https://ensinarhistoria.com.br/familia-no-brasil-colonial/

Trabalhos Gratuitos – O patriarcado na colonização brasileira

https://www.trabalhosgratuitos.com/Sociais-Aplicadas/Servi%C3%A7o-Social/O-Patriarcado-na-Coloniza%C3%A7%C3%A3o-Brasileira-1216388.html

Vermelho.org – Cultura da violência contra as mulheres está nas raízes do Brasil

https://vermelho.org.br/2018/01/09/cultura-da-violencia-contra-as-mulheres-esta-nas-raizes-do-brasil/

Redalyc – Patriarcado, violência e dominação de gênero no Brasil

https://www.redalyc.org/journal/1796/179670845003/

Periódicos UFJF – Artigo sobre patriarcado, racismo e capitalismo

https://periodicos.ufjf.br/index.php/libertas/article/download/39503/25293

Zenodo – Raízes históricas do patriarcado no Brasil

https://zenodo.org/records/10120495

Scielo Brazil – O feminismo brasileiro desde os anos 1970: revisitando uma trajetória

https://www.scielo.br/j/ref/a/QVNKzsbHFngG9MbWCFFPPCv/?format=html&lang=pt